微风渐,明心澜,双龙毓翠引流连

艺林幽,学海灿,千佛古韵犹长绵

千佛山麓,长清湖畔,白驹过隙,一晃七年

他是荣誉满身的优秀学生,也是酷爱诗歌的文苑学子

他是尽心尽责的美学班长,也是投身科研项目的“拼命三郎”

读书、工作、写诗、科研

常言分身乏术,他却一己而揽

漫长又短暂的校园时光如何利用?

何以求问?如何对待书籍给我们的羁绊?

他用亲身实践带给我们答案

本期《优秀毕业研究生人物专访》

让我们走近优秀毕业研究生刘涛

一起聆听他的故事

人物简介:刘涛,中共党员,文学院2016级美学专业研究生,美学班班长,师从杨守森教授。曾获“硕士研究生国家奖学金”,山东省“优秀毕业研究生”,校“优秀研究生一等奖学金”、“优秀学生干部”等荣誉。参与多项由山东大学、山东师范大学文艺美学教授主编的书籍写作,参与山东省社科项目一项,硕士期间有论文发表于《美与时代》、《山东教育报》等。喜爱诗歌创作,诗作散见于《山东文学》《绿风》《山东诗人》《中国90后诗选》等,并为山东师范大学毕业歌《有一天我会回来》作词。

白驹过隙,一晃七年

今年是刘涛在山师求学的第七年,从本科到硕士,从长清湖到千佛山,作为学校“元老”级学生的他,对于母校有着特别的记忆与情感。“发生过很多有趣的事儿,遇到过很多有趣的人”,这是刘涛追忆大学时光时的感慨。“本科学习方式跟高中是不一样的,来了之后跟同学们一起军训,刚来可能宿舍就是一个小集体吧,那时候友谊还是比较深的,现在想来特别美好。”

本科期间,除了日常学习,刘涛就开始担任学生工作,并在“陀螺”文学社担任主编,进入研究生阶段,他又担负起班长一职,不仅在学习上争分夺秒,也不忘为班级同学尽心服务。也许正是一直以来繁忙的工作和学习,使他格外注意到时间迅疾的流逝。“研究生感受最深的还是时间过得太快了,现在依旧有还在研一的感觉,实际已经研三了。”珍惜时间,这是刘涛反复强调的一句话。

时间就像海绵里的水,三年来,即使日常学习生活已经占据了大部分时间,刘涛依然坚持给自己加压,从来没有把科研的梦想落下。读研期间,他参与山东大学谭好哲教授主编的《大家之家》一书的撰写工作、参与王景强副教授主持的山东省社会科学规划研究项目的课题研究,还参与了杨存昌教授主编的《中华古诗词分类赏读》和《国学经典分类赏读》的撰写工作,累计撰稿将近四万字。多样化的科研项目工作不仅锻炼了他的能力,也开阔了他的视野,在重要的学术讲座和学术会议上,常常能看到他的身影。此外,他的个人文章分别发表于《美与时代》、《山东教育报》等刊物。刘涛坦言,科研工作常常有时间上的限制,相对比较紧张,为了完成任务,自己有时也会熬夜。而谈及课下繁重的读书任务,刘涛的经验是,书是读不完的,可以挑选经典和自己感兴趣的书来读,尽量有自己的感悟即可。

指缝很宽,时间太瘦,一不小心时间便全部溜走。在短暂而有限的时间里,虽然刘涛担任着学生与班干部的双重角色,承担着读书与科研的双重任务,但他高效做事、孜孜不倦,收获的是内心的充实。

敏而好学,铭记师训

学年综合测评专业第一、带领班级成为先进班集体、学习工作完美平衡,原以为这样一个“学霸”会有十分高的学习效率和特别的学习窍门,意外的是,在刘涛自己眼中,这一方面恰恰不是他的强项:“我学习效率不是很高,做事比较慢一点,读书、写论文、学英语效率都不是很高,能弥补这一点的就是意志力。”有了坚定的意志,就等于给双脚添了一双翅膀。意志力强、能坚持使自认为“不太聪明”的刘涛在学术上取得可喜的成绩,而当学习生活中遇到困难的时候,他感念最多的就是自己的老师们。

不学不成,不问不知,刘涛坦言,从本科到研究生阶段,自己在学习上经历过不少困难、产生过不少疑问,总是一次次去请教、“麻烦”老师,老师们总是给予耐心的解答。“特别感谢李衍柱教授和杨守森教授的指导,还有周波教授、周均平教授、杨存昌教授、孙书文教授等老师的教导,正因为老师们的悉心教导,让我在感受知识广度的同时,感受到知识的温度。另外特别感恩我各个学习阶段的院领导老师、辅导员老师,他们切身为学生考虑,让我们感受到文学院大家庭的温馨。”在我们从幼稚走向成熟,从愚昧走向文明的路上,老师一直用智慧的火炬为我们开辟道路,而刘涛的求问精神也告诉我们,不能则学,不知则问,这是一个求知者的基本素养。

在接下来的漫漫学海中,刘涛希望自己能继续攻克枯燥难懂的理论礁石,在文艺美学领域扬帆开辟出自己的一片小天地。提到对于在校生的期许,他建议,我们一定要珍惜时间,合理规划,多做自己感兴趣的事情,同时多读书、读好书,用知识把自己武装起来。谈到读书,刘涛若有所思:“读书可以为我们打开认知世界、追求真理的一扇窗户,让我们领略窗外的风景。但需要注意的是,读书本身不是目的,读书更多的是为了完善我们看世界的方式,让我们在精神上获得诗意的栖居,千万别让读书遮蔽了自己。”

读书何所求,将以通事理,很多时候读书也许是“无用之用”。但正如莎士比亚所说,书籍是全世界的营养品。得到书籍营养浸润的我们,在老师的指导下,可以更好地打开眼界,站在巨人的肩膀上眺望。

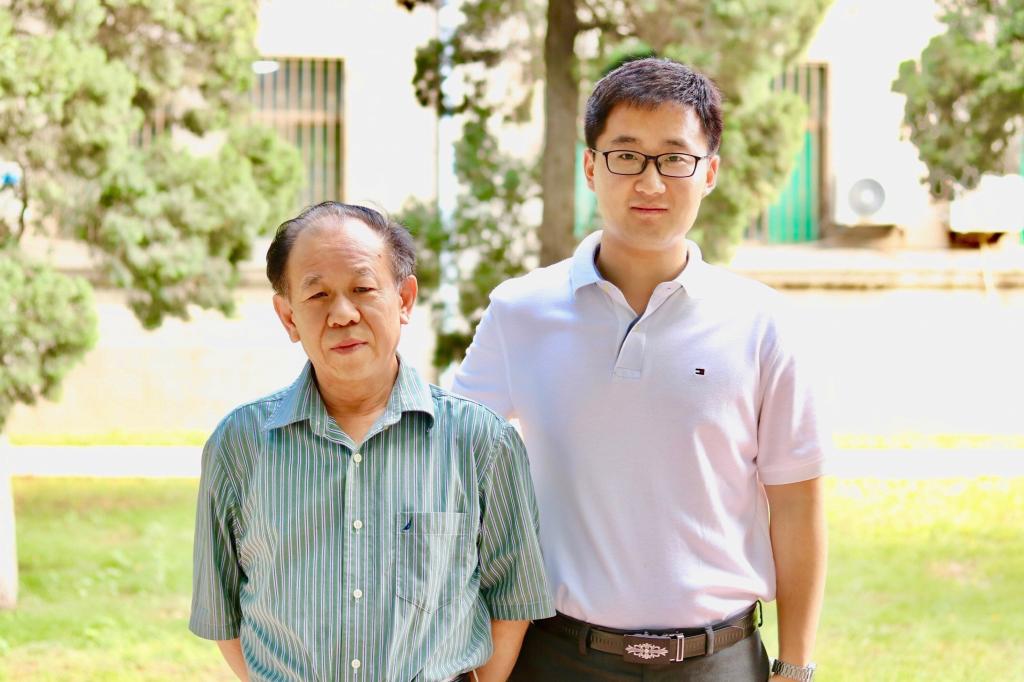

(刘涛与导师)

诗意生活,以文为伴

如果说在工作和学习中刘涛把日子过成了一篇绚烂的文,那么在生活中他已然将岁月化作一首静谧的诗,万事万物在他眼中仿佛皆有情、皆有意、皆有可爱之处——秋天,“流水浸透出的沉寂淹没阳光/一沓又一沓的落叶,在水底/开出了花朵/点缀着枯黄的秋色”;春天,“晶莹的月光/把喧嚣揉碎成梦河/一撒手,铺在大地的心田/微风初上,舒展开大地的容颜”……

一定是对于生活有着特别敏锐感受力的人,才能写出这些饱含情感的诗篇。泰戈尔说,歌声在空中感到无限,图画在地上感到无限,诗呢,无论在空中、在地上都是如此。

日常生活中的刘涛除了学习工作,其实更像是一个“诗人”:“大二的时候看古代格律诗,西方十四行诗,当时就对诗歌这个文体比较感兴趣,就开始尝试着写。”如今,刘涛的诗歌已经常见于各种期刊杂志,诗歌带给他的,已经不仅仅是闲暇时光的休闲,更是一种心灵的净化与安宁;不仅是一种业余的兴趣,而且为他提供了毕业论文的灵感。“格律诗、十四行诗形式是比较严格的,从形式来看当代新诗形式的开拓以及哪些不足的地方,进行一个比较研究,探究当代诗歌的形式美,这种想法也得到了导师的肯定。”从兴趣出发,找到学科专业的问题,并为之研究探索,这是热爱的幸运,也是勤思的回报。

除了写诗,刘涛也尝试进行歌词创作,写了《如烟》《时空列车》等歌,由杨涛谱曲,并制做了歌曲小样。平时他还喜欢弹弹吉他、看一些电影、综艺,将之与学习进行劳逸结合。刘涛说道,观看这些节目不仅能放松自己,还可以开阔视野、关注一些热点,他认为其实很多社会现象都可以多加关注研究然后写成论文。

一花一世界,在这里,刘涛给我们的启示是,要关注细微的生活,善于在日常生活中找到学术敏感点,有一双能发现美的眼睛。

山师七年,明心湖畔的垂柳还在拨弄着水和夏天,登攀路上的红叶李仍然花开花落不停循环,只是经过这里的人,来来往往,却总有离开的一天。在刘涛眼中,山师校园是非常美的,长清湖校区明心湖边、学校南面的双龙山,是他本科时期经常去散步的地方。他说毕业前一定要回长清湖校区,到这些地点再去转转。即将告别母校,刘涛的眼里满是留恋,但就像他在毕业歌词中所写的,“即使头白,即使伤怀,即使我会迷失在茫茫大海,我知道有一天我终会回来。”

勤恳踏实、以文为伴,刘涛投身科研的热情和热爱生活的态度给予我们无限的启迪,也祝愿刘涛在即将到来的学习生涯中,继续以梦为马,扬帆远航。(摄影:马景丽)

供稿审核人:崔翠翠

编辑:刘娟娟

Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部