雁字掠影,漫卷书香;

咀华宁馨,文苑师芳;

令公桃李满天下,风流儒雅亦吾师。

在千佛山脚下的文学院有一片研究生学术成长的沃土,滋养着一批批优秀的学子,闪烁着耀眼的文学光芒。优秀的教师团体是学科的领军者,也是学术探索的远征军;是学术思想生发的电子对撞机,也是凝聚学术力量的凝合剂。他们在百家争鸣中不断进行思想的碰撞,严谨求实中寻求诗意的栖居,这个不断追求攀登的团队是一支以文学院杨守森教授为主导师,孙书文教授等多位优秀导师和冠忆非等多名博士生组成的卓越导学团队。

(导师与学生们合影)

一排左起:王小溪博士,刘蓓教授,杨守森教授,孙书文教授,赵红芳博士

二排左起:张天贻博士,张钦博士,范文昊博士,冠忆非博士,盛帅博士

(“五导”卓越导学团队颁奖礼)

明德至善:治学先立人

一踏进教学三楼文艺学教研室,不禁被墙上一幅大大的全体教师合影吸引,照片中间坐在石凳上的是“学科元老”李衍柱老师和夏之放老师,杨守森老师、孙书文老师等其他老师在青翠的公园里或倚或坐,神采飞扬,笑容非常亲和。

(杨守森教授)

杨守森教授每次在见面会上与博士们交心而谈时都会强调“要做厚道之人”。《大学》开宗明义:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”也就是说,《大学》的宗旨,在于弘扬高尚的德行,达到更高境界的善。“十年树木,百年树人”,文艺学五岳团队坚持治学先立人的原则,要求在潜心学习的同时也要致力于做一个正直而有担当的人。杨守森教授2014年曾获得“全国模范教师”,他这样界定知识分子:“本应更富有社会的正义、良心,本应以独立的思想创造为使命。”同时,他还充分利用现代传媒手段与研究生进行交流,建立了自己的博客,积极与大家交流生活学习上的困惑。

学科其他教授也在育人方面倍加重视,刘蓓教授把鲜明的育人导向融入教学中,坚持以文化人。经常带领研究生参与多种多样的娱乐活动,组织观看各类高质量的中英文话剧、民间曲艺表演;走访济南各类历史景点和建筑,感受城市的历史积淀和自然人文风情。而和磊教授强调“人立品为先”,时常利用家住校园内的便利条件,与研究生们在晚间散步聊天,用轻松的方式答疑解惑。李辉老师在美国访学期间通过微信等通讯工具,询问研究生在生活起居和科研学习中遇到的困惑,耐心幽默地为大家指点迷津。

自由、宽松的氛围,是良好团队的富氧环境。每个人的经历不同、资禀各异,团队的建构是个结缘的过程,应该鼓励相互包容。老师们纷纷与学生形成了在学习生涯是老师、在生活方面是朝夕相伴亲人的和谐师生关系,这无时不透着师生共感悟共成长的生活哲学与师德之风。

协力而为:搭建科研团队

人文学科需要独立思考,但也需要众人拾柴。聚合众人的智慧才能协同创新,完成单靠个人力量无法完成的科研项目。杨守森教授申请的国家社科项目“20世纪中国作家心态史”和“中外作家心态比较”以及主编的21中国语言文学系列教材《文学理论实用教程》等书目先后有多名在读和已经毕业的博士生参加。文艺学教研室最大的一个优势就是导师集体负责制,“不存在我是谁的学生,找哪位老师都可以”。协力而为的学科特色使研究生们获益匪浅,使大家的学术潜能不受拘束。

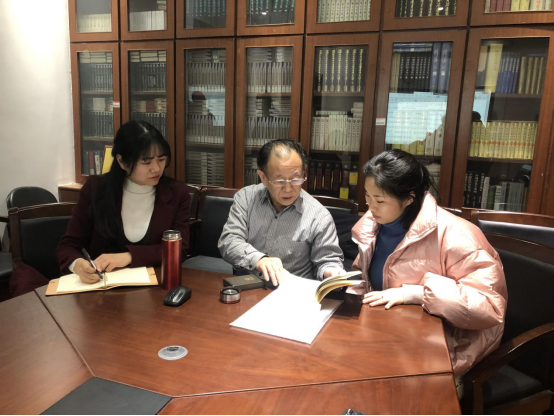

(导师与学生们讨论问题)

孙书文老师说到科研团队时认为:“‘研究点什么’,是凝聚团队的核心。不同的人会有不同的课题,相同的是要有‘研究’之心”。正如帕斯卡所说:努力好好地思想,这就是道德的原则。确立科研目标、推进科研进展,是塑造团队的根本路径。学术工作是求学期间的重中之重,也是学生生涯最宝贵的精神财富。在科学研究中,师生如切如磋,如琢如磨,对世界充满好奇,探求带神秘性的社会与人生,从而共同塑造优秀的团体。

博士生冠忆非回忆刘蓓教授曾经作为项目负责人带领大家合作完成了国家社会科学基金项目“西方生态批评方法研究”。在参与项目的过程中,学生既跟随老师熟悉了课题项目的工作流程,在学术资料搜集处理及论文写作方面得到了规范化的训练,同时也获得了与其他国内外高校学者交流和研讨的机会。

同时,文艺学每个季度都举办一次激荡学术火花的“学术对话”,至今已经坚持10余年,博士生杨雪莉、尹相雯等先后参与讨论文艺学热点问题。由党委研究生工作部主办,文学院承办的研究生“治学·修身”学术论坛也曾有多名文艺学博士生和研究生登上论坛进行分享。学科还积极邀请海内外知名学者如王德胜教授、赵勇教授等分享治学心得,传播学术领域的新知识,拓展学生学术视野和思路。在诸多高层次的文艺学、文化创意产业会议上,都有文艺学学术团队的身影和学术声音。在前不久的2018年美学年会上,周均平教授、杨存昌教授都进行了大会发言,在全国性会议中树立了山东师范大学文艺学的学术旗帜,产生了一定的学术反响。

(潜心科研的团队成员)

诗意栖居:领悟学术真谛

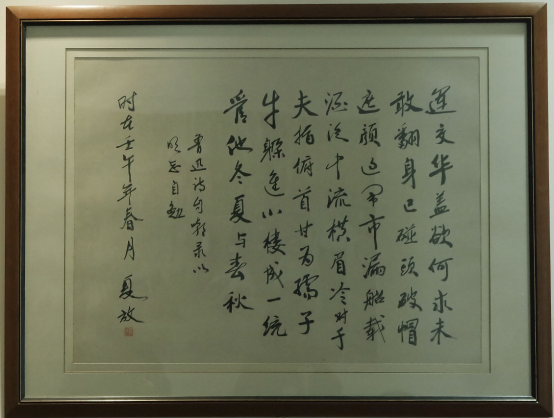

文艺学的师生们大多在文艺方面具有一技之长。或是笔下生花,妙手丹青;或是一展歌喉,吟唱戏曲;或是寄情山水、吟诗作赋。在学科教研室的墙上就挂着夏之放教授的书法作品和杨守森教授的国画作品。博士生王志勇的书法已经自成一格,不但开过多次个人书画展,还曾参与中国书画家协会纪念老子诞辰全国书画展等书法展览活动。研究生徐晓已经发表过数篇诗作和小说,获奖累累,小有名气。杨守森教授认为:人是会思想的芦草,人也要学会不为什么而思考。搞学术不要太功利,要有纯粹的学术追求,同时低调不张扬,通过这些相通的艺术陶冶逐渐培养自己的文学兴趣,通过诗意的栖居去陶冶人生。曾经有一位高密94岁的老农民,通过自己的读书学习完成了一本书《解读二十四诗品》而名声大噪,这也是因为他非功利性地追求和踏实刻苦地积累。教研室的李衍柱教授85岁高龄还坚持论文写作,勤苦不辍的精神感染着学科每一位师生。

(夏之放教授书法)

秉持着非功利的要求和严谨求实的学术态度,星星之火、团结一致,文艺学五岳导学团队带领着整个学科在多年来的研究生培养中取得了一个又一个成绩。师生共进,积极研究前沿人文问题,克服种种困难、披荆斩棘,成就更加卓越的文艺学团队。 (摄影:杨凡)

脚下的路,漫又长,

明德立人,照亮白纸上的黑字;

诗意栖居,引领的灯火永不灭,

生出熠熠的光辉。

擎灯的人啊,把那些象形的文字,

铺成一条顺畅的路。

灯光照过之后,

智慧的风,摇响桃李园的树木,

把果实和成熟,一并奉献。

供稿审核人:崔翠翠

编辑:刘娟娟

Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部