“像是酸遇上了碱,彼此中和,释放出了热与激情;像是钡离子与硫酸根完美结合,生成了美好的感情沉淀。”网络流行语带给我们别样的化学认知,奥妙无穷的化学总能引发我们的好奇和遐想。也许提起化学,你的脑海中总闪现出这样的画面:交错的试管,整洁的白大褂,五颜六色的溶剂……但是还有一种化学,它以计算机为依托,主要通过输入命令等过程来建构和模拟微观反应过程,同样变化多端、神秘莫测,这就是理论与计算化学。如果说实验室的器材碰撞,奏响的是悦耳的青春乐章,那么计算机的键盘起伏,彰显的则是独特的生命律动。在山东师范大学化学化工与材料科学学院,由陈德展教授(主导师)、四名副导师、四名博士研究生和八名硕士研究生组成的“理论与计算化学”团队,正在化学领域耕耘知识的园地、品味科研的芬芳。

经过40多年的建设发展,理论与计算化学团队已成为一支老中青相结合、学历层次较高的省属高校一流教学科研团队。凭借着扎实的科研功底和丰硕的科研成果,理论与计算化学团队在今年“五导”卓越团队评选中脱颖而出。团队成员均有稳定的国家级课题作为依托,这为师生科研攻坚提供了坚实的平台。导师陈德展教授参与承担国家重大基础研究计划(973)课题一项,主持国家级课题6项,省部级课题多项,曾获国家科技进步二等奖、山东省科技进步一等奖以及全国优秀科技工作者等多项奖励。几位副导师也分别主持多项国家级及省部级课题。近五年团队成员在国际著名期刊发表SCI论文40余篇。

是恩师,也是家长

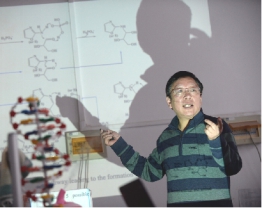

轻轻推开实验室的门,几位硕士和博士研究生正在忙着建构模型,只见桌边的水冒着热气,五彩斑斓的立体模型在电脑屏幕上移动旋转。17级硕士研究生于宪杰告诉我们,陈德展教授的办公室就在对面,平时老师和同学们一样,经常坐在电脑前一忙就是一整天。作为团队的主心骨,陈德展教授平素不仅在学术上为大家提供指导,也以身作则地践行着勤奋严谨的科研精神。“老师叮嘱我们最多的就是多思考。”不同于传统的实验化学,理论研究比实验要抽象,很多东西都要靠数据来进行模拟,需要在脑海中构建一个模型,去不断构想和研究。当问及是否会感觉枯燥无聊,于宪杰坦言:“每天都要面对着电脑,一开始入手的时候肯定也会觉得枯燥,毕竟都是没有接触过的软件。”面对这种情况,陈德展教授很注重培养学生的学习兴趣。陈教授认为,科研兴趣是关键,五导工作要立足于从培养学习兴趣、提升科研能力上导生活、导人生,而平时他也会通过谈话沟通等方式培养学生的学习兴趣和自信心。正是老师的循循善诱和积极引导,使学生在成长和收获的喜悦中培养起对于科研的热爱。

导师不仅是科研中的领路人,更是学校生活中的大家长。于宪杰说道,陈德展教授平时非常关心学生的生活,每天来到实验室,看到谁没来,他都会会关切地询问。“有次师姐生病住院,老师亲自跑到医院去看望。”据悉,之前组内还有位腿脚不太方便的师姐,陈教授十分关心其生活及学习,并在组内建立起了定期的“一对一”帮扶制度,鼓励其他同学主动给予其照料和帮助。在实验室丰富的集体活动及友爱的团队氛围中,师姐不仅感受到了家一般的温情,还在学习科研中绽放出自己的光彩。目前这位师姐已经顺利毕业,并于济南高新区工作。虽然繁忙的学术会议使陈教授无法亲自接受我们的采访,但我们已从同学们的目光中读出对于老师深深的敬佩与感激。

在教育的花园中,百花吐艳离不开园丁爱的奉献;在金秋的果园里,硕果累累离不开耕耘者心的浇灌。科研之路跌宕起伏、风雨兼程,老师不仅是指引我们方向的北极星,更给予我们春阳般的温暖,他们是恩师,也是家长。

脚踏实地的勤恳,仰望星辰的眼光

理论与计算化学团队不仅是校园里的新星,也成功在各大重要报刊的报道中占领一席之地。团队取得成就离不开导师和学生勤勤恳恳的钻研。“团队里的老师们一丝不苟的科研态度,严肃认真的治学精神,热情耐心的循序教诲深深感染着团队里的每一个人。”团队成员的生活非常平凡简单,绝大部分时间都被用来构建模型,用来反复尝试和实验。这样的生活可能在常人看来十分枯燥和无趣,但团队成员们却日日在热情中坚守着。成员们深知,做学术不是一时的冲动,而是长期的孜孜不倦,或许科研就像品茶,尝过那一阵清苦,才能有令人惊喜的回甘。

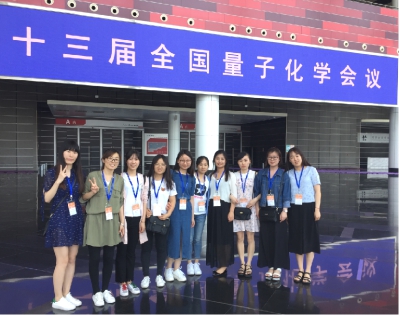

工欲善其事,必先利其器。为了科研队伍能够高质有效地进行工作,老师为课题组准备了充足的硬件设施,除了每个人配有一台计算机之外,实验室还有专门从事理论计算所需的大型服务器。其中电脑软件也是最新最前沿的,大大提高了科研效率和数据的准确性。闭门造车只能培养出井底之蛙,因此导师极其注重为成员创造学习和开阔眼界的机会,鼓励大家外出学习、参加国内的学术会议、参与学校举办的学术报告。陈教授要求,每届研究生至少要参加一次国内学术会议,省属高校的研究生要与“985”高校的学生同台交流,希望通过参加学术研讨会等开阔学生的视野,提升学生的自信心和对外交流能力。同时,陈教授希望学生能了解国际前沿研究动态, 通过和同行专家交流,把握研究方向和学科发展的大趋势。既要全面发展、也要开阔眼界,整个团队不仅有脚踏实地的勤恳,也有仰望星辰的眼光。

扎根团队,新老扶持共成长

能用众力,则无敌于天下矣;能用众智,则无畏于圣人矣。一个团队的优势就在于集思广益、协作互进。要想集思广益,团队成员之间的交流至关重要。在理论与计算化学团队中,每周的组会成为成员之间畅所欲言、各抒己见的主要渠道。大家可以讲自己研究体系的进展情况,提出遇到的问题,或是讲自己最近正在研究的文献,分享看到的新思路。问题提出后,导师或副导师会给予耐心解答和专业指导。16级硕士生吴瑶回忆:“在体系最开始的时候,总是有很多不明白的问题,总是出错,老师和师姐总是细心地帮助我找出问题,让我焦虑的心情得到平复,也让我对继续研究产生了自信。”对于理论与计算化学团队来说,对学术的严谨与适时的休闲放松构成了整个团队积极奋进而又不失活泼的氛围。“在实验室工作一天了,就会和师姐们一起出去锻炼身体,比如打羽毛球、跑步。同时我们还会一起聚餐,聊聊生活中的琐事,放松心情。”

团队的协同发展亦离不开有效的管理体制。在理论与计算化学团队中,成员实行以研究课题为依托的分级负责制度。根据陈教授的总结,团队管理主要通过三种方式:自上而下、逐级负责、以老带新。主导师通过组会等形式培养年轻老师和高素质学生,通过个别交流努力做到因人施教、因材施教,同时学生之间相互讨论,高年级学生向低年级学生传授亲身经验。层层管理,使团队成为一支结构合理、极具创新活力的人才梯队。正是团队成员间的相互配合和学习互助,促进了团队科研的蒸蒸日上和每个人的卓越发展。目前,团队中的王文娟师姐博士毕业后已留校任教,在熟悉的土地上继续散发着自己的温度和能量。

单丝不成线,独木不成林,同舟共济扬帆起,乘风破浪万里航。团队给予我们的,不仅是“三人行,必有我师”的虚怀若谷,还有互相帮扶、协作共进的精神凝聚。

科研不是平坦的大道,回归平凡,是为了让自己保持一种温度,怀抱远方,是为了让自己不忘记一份梦想,陈德展教授导学团队正是这样一支有温度、有梦想的团队。一棵小树的成长离不开阳光雨露的共同作用,也不能缺少管理者的精心修裁。令人欣喜的是,无数棵小树正沐浴在知识的阳光下,在山师这片沃土中茁壮成长,终将有一日枝繁叶茂、蔚然成林。

(左一起 于宪杰、吴瑶、刘胜男、邢洋洋、胡晓晓、王文娟

中 :五位老师(自上而下)陈德展、刘建标、盛卸晃、孙传智、黄芳

右一起 沈新玉、王琼、韦浩冉、马雪香、姜嫏環)

供稿审核人:崔翠翠

编辑:梁佳敏

Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部