5月7日下午14时,外国语学院第一届“常青学术论坛”于腾讯会议在线平台成功举办。本次论坛由山东师范大学外国语学院主办,《山东外语教学》编辑部协办。本次论坛邀请到外国语学院徐彬教授,青年骨干教师钟洁老师、宋来全老师、毕晓毅老师、夏冰洁老师、田笑笑老师、刘璇老师和张羽佳老师作为发言人,为在座老师和研究生进行论文汇报与讲解,并特邀山东师范大学文学院陈长书教授、于冬云教授,外国语学院徐彬教授为点评专家。本次论坛由外国语学院院长王卓教授、副院长葛云峰教授担任主持,外国语学院部分教师和全体研究生参与本次论坛。

论坛伊始,王卓对出席本次论坛的各位点评专家作了简要介绍并做简要发言。王卓讲到,本次学术论坛为外国语学院举办的第一届学术交流活动,旨在通过讨论各位学者最新的研究成果,希望点评专家在各位学者论文选题和写作方向方面给予指导。随后,王卓对全体研究生的到来表示欢迎,鼓励各位研究生在会议过程中积极思考,学习在座学术汇报学者的论文写作思路和方法。接着,在发言环节中,钟洁、宋来全、毕晓毅、夏冰洁、田笑笑、刘璇和徐彬先后进行发言,并由外国语学院副院长葛云峰教授进行主持。

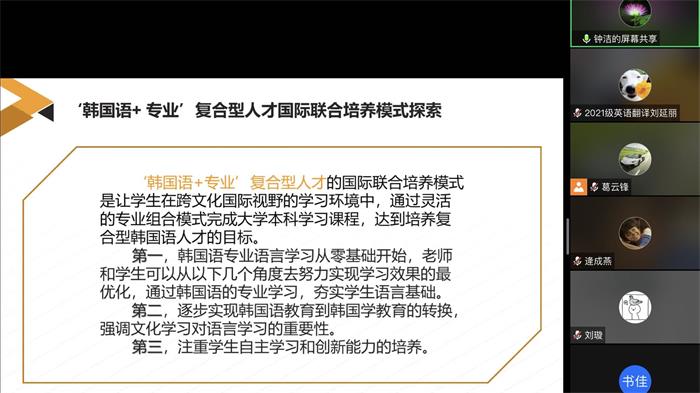

钟洁以“新文科背景下“韩国语+专业”复合型人才国际联合培养模式探究”为题展开讲解。钟洁指出,随着全球经济一体化的不断深入,社会对跨学科复合型外语人才的需求日益凸显。中韩建交之后,随着两国政治经济文化等方面的飞速发展,国内各高校纷纷开设了韩国语专业。但是,近几年韩国语教育的膨胀式发展带来了韩国语系招生难、就业难、部分学校韩国语专业面临停招的问题。因此,如何建构有效的韩国语人才培养模式己成为亟待解决的问题。对此,钟洁提出了‘韩国语+专业’的国际联合培养模式,即学习国外高校教学改革的成功经验,充分整合国内外优秀教育资源,培养具有国际视野、知识面广、具备使用韩国语和专业知识解决问题的高素质的复合型人才。钟洁认为该模式契合社会和企事业单位对复合型人才的需求,能够为韩国语教育的长足发展提供行之有效的途径。

宋来全分享了题为“商务英语信函中语法隐喻的文体功能研究”的论文。针对商务英语中语法隐喻的文体功能关注不足的问题,宋来全从系统功能视角出发,应用小型语料库,探讨商务英语信函中语法隐喻的文体功能问题。通过研究分析,宋来全提出其文体功能是语言系统在商务英语信函语篇中的例示化结果。

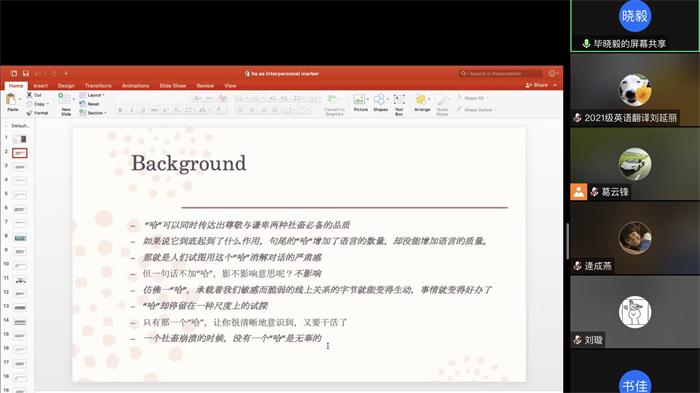

毕晓毅以“网络汉语微信中ha的人际语用标记”为讲解主题。毕晓毅提到,在过去十年中,有研究人员提出,ha不仅可以执行构象和惊喜等语言功能,而且在会话交流中传达人际语用功能。尽管它越来越受欢迎,但是很少有学者系统地研究其使用方法。因此,本篇论文通过关注网络对话中的ha来弥补这一缺憾。此外,毕晓毅通过查阅个人聊天记录发现,说话者从表达积极情绪信息的原意出发,使用ha作为不同类型的融洽取向交流方式,进行积极的自我表达。因此,此研究结果体现了中国社会文化价值观的变化。

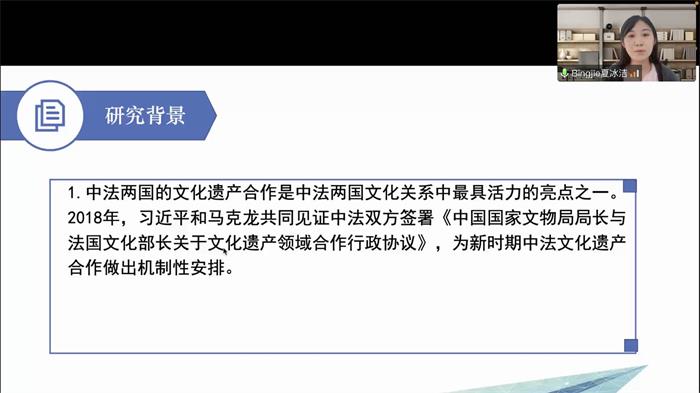

夏冰洁在论坛上探讨了题为“中法非物质文化遗产保护比较研究”的论文。旨在建立基于地域经验的中法非物质文化遗产比较研究体系,并汲取国外优秀经验,对山东省非物质文化遗产的海外传播路径提供建议。此外,夏冰洁通过个例研究,对非物质文化遗产的类型、保护管理机构、保护与传承措施三方面进行比较。

刘璇陈述了题为“作为话语互动的翻译(不)接受研究”论文的相关观点。从批评话语研究视角出发,翻译(不)接受现象不仅包含受众对译文的被动“反应”,也包含受众自发、主动(不)采纳、(不)转化翻译成果所产生的社会“反响”,展现了翻译话语与受众“(不)使用”译文的特定话语之间产生互动的过程。基于以上认识,采用双层—五步“话语互动”分析框架,对比美国主流媒体在报道中国领导人讲话的新闻中使用和不使用官方译文的典型案例,发现:无论是采纳译文或进行重译,美国媒体均呈现相似的语言选择和处理模式,不断建构和累积“危机”叙事,呈现对翻译话语甚至中国政治话语的消极互动。同时,此互动过程反映出部分翻译语言问题和翻译受众文化问题,有助于捕捉易被忽略的翻译“弱点”、深化了解影响接受效果的文化“困境”,服务于翻译实践的改进和互动效果的改善。

田笑笑介绍了对题为“汉语话语标记“总之”及其西译”论文的构思及观点。田笑笑提出按照 Garce´s Gómez 提出的话语标记分类方式,汉语话语标记“总之”属于重述标记,其形成经历了“词汇化-语法化-语法化”过程,呈现出总结功能、重审功能和分离功能,且语法化程度逐渐增强。认为究其西译形式,多为西语重述标记,较多保留其原有话语功能,说明汉西言者具有相似的重述认知。

张羽佳接下来分享了自己对“基于认知识解的诗歌翻译研究发展回顾”这一选题的想法。张羽佳认为认知研究是21世纪人类科学发展的重要方向之一,认知语言学研究以人的语言结构反映其认知机制为前提,为翻译研究提供了新思路。张羽佳指出,认知翻译研究通常被认为是描述型翻译研究中的过程研究,但限于客观条件的限制,并非所有的认知翻译研究都致力于实时观察翻译活动的过程。因此,张羽佳拟对国内外或中国及葡语国家现有的文学翻译认知研究进行考察,进而总结这类研究的特征、成果和问题。

徐彬在“译者的自我修订及自省式翻译研究”一文中提到对“自省式翻译”和论文第三部分的构思。徐彬指出翻译手稿是最为直接的反映翻译过程的一手资料:若是配合译者的自省和总结,则能更精准反映翻译过程中遇到的问题及解决对策。徐彬在论文中提出了一种翻译过程经研究的新视角,即“译者(兼翻译研究者)的自省式的研究视角”。徐彬认为译者化身为翻译研究者,通过自省来总结、评估个人实践,有利于提升翻译水平和研究能力,为翻译研究注入活力。

最后,此次论坛进入到点评和讨论环节。陈长书、于冬云和徐彬三位教授分别指出八位老师的论文构思框架中存在的问题,并根据具体问题给出专门的指导意见。论坛接近尾声,王卓院长对三位点评专家的到来表示由衷的感谢,同时高度评价了八位汇报老师的学术水平,也提出了更高的要求,并期待各位老师的学术研究成果。

此次学术论坛的成功举办给外国语学院未来的学术交流活动注入了青春活力,不但增进了青年骨干教师之间的学术交流,也开拓了参与本次论坛全体研究生的专业研究视野。(摄影:刘延丽 董芳馨)

供稿审核人:张京国

编辑:王贝贝

审核:崔翠翠

Copyright 山东师范大学 党委研究生工作部